Dossiê Cronológico: Interferência dos EUA em Outros Países – Casos e Impactos

Da nação que elevou Mossadegh à revolução islâmica ao vagalhão que inundou a Primavera Árabe com caos — o que sobrou foi miséria.

Introdução

Os Estados Unidos têm um longo histórico de intervenção e influência sobre nações ao redor do mundo, utilizando golpes de Estado, intervenções militares, pressões econômicas, lawfare (uso do sistema legal para fins de guerra política), apoio a ditaduras, sanções e operações encobertas para moldar eventos conforme seus interesses geopolíticos. Este dossiê, em tom de denúncia, apresenta cronologicamente os principais casos documentados dessa influência, desde o início da Guerra Fria até os dias atuais. Em cada caso são listados data, local, nome da operação ou ação, tipo de influência empregada – seja militar, econômica, diplomática, jurídica, cibernética ou cultural – e o resultado final da intervenção. Trechos de documentos oficiais, relatórios e declarações de autoridades são incluídos para evidenciar esses eventos, seguidos de uma análise crítica de seus efeitos políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. O objetivo é expor, em linguagem acessível e com frases fortes, como a ação norte-americana muitas vezes violou a soberania de outros países, alterou rumos políticos e deixou legados de instabilidade e sofrimento.

Anos 1950: Primeiros Golpes da Guerra Fria

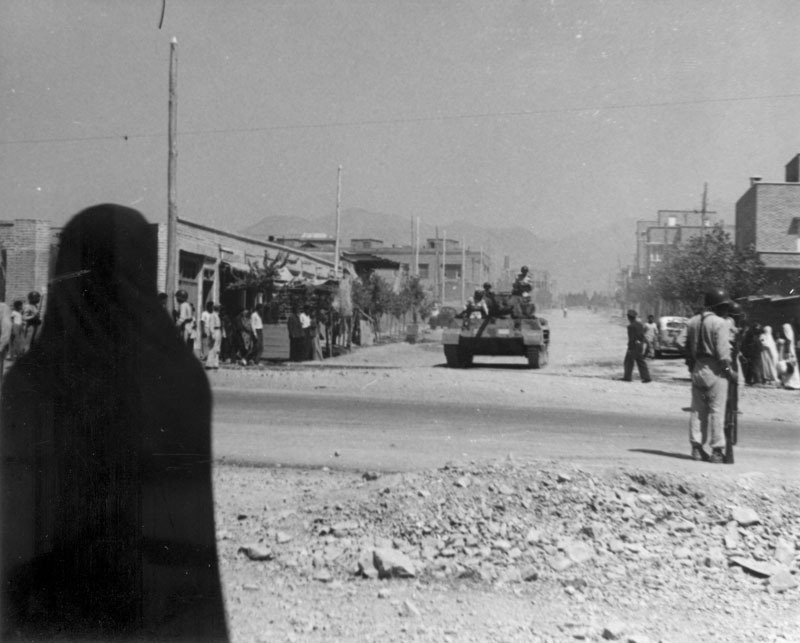

1953 – Irã (Operação Ajax, Golpe de Estado da CIA): Em 19 de agosto de 1953, a CIA dos EUA (em parceria com o serviço britânico MI6) orquestrou um golpe militar para depor o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh. Mossadegh havia nacionalizado o petróleo iraniano, desafiando interesses da Anglo-Iranian Oil Company (atual BP), o que motivou o complô anglo-americano. Agentes a soldo da CIA contrataram bandos e protestos de rua para semear caos e criar apoio à volta do Xá Mohammad Reza Pahlavi ao poder. Tipo de influência: intervenção clandestina (espionagem e ação encoberta). Resultado: Mossadegh foi derrubado e preso, e o Xá, apoiado pelos EUA, instaurou uma ditadura monárquica que governou por mais 26 anos sob influência americana. Documentos oficiais dos EUA posteriormente reconheceram que o golpe foi conduzido “sob direção da CIA” e como “ato de política externa dos EUA, concebido e aprovado nos mais altos níveis do governo”. O legado foi profundo: embora os EUA tenham garantido acesso ao petróleo e um regime aliado em Teerã, a repressão do Xá gerou ressentimento popular e pavimentou o caminho para a Revolução Iraniana de 1979, que instaurou um regime teocrático antiamericano. As relações EUA-Irã seguem marcadas por essa interferência inicial.

1954 – Guatemala (Operação PBSUCCESS, Golpe de Estado): No contexto da Doutrina Truman e do anticomunismo, a CIA organizou em 1954 a operação PBSUCCESS para derrubar o presidente da Guatemala, Jacobo Árbenz, eleito democraticamente. Árbenz implementara uma reforma agrária que afetava os latifúndios da poderosa empresa norte-americana United Fruit Company, gerando a ira de interesses oligárquicos e o temor, por parte dos EUA, de influência comunista na Guatemala. Tipo de influência: militar secreta e guerra psicológica (a CIA financiou exilados, armou mercenários, realizou campanha de propaganda via rádio e intimidou o Exército local). Resultado: Árbenz renunciou em junho de 1954 e uma junta militar pró-EUA assumiu o poder, revertendo as reformas. Foi o primeiro golpe promovido pela CIA na América Latina, inaugurando um padrão. Nas décadas seguintes, a Guatemala mergulhou em uma longa guerra civil: os regimes militares instaurados engajaram-se numa contrainsurgência brutal que causou entre 140 mil e 250 mil mortos e desaparecidos, incluindo genocídio de populações indígenas. Os EUA apoiaram tacitamente essas ditaduras, e só décadas depois, já nos anos 1990, pressionaram por uma transição. Os impactos sociais foram devastadores: tecido social rompido, direitos humanos violados em massa e uma memória de intervenção externa que alimentou profundo sentimento antiamericano na região.

1956–1958 – Outras intervenções iniciais: Ainda nos anos 50, os EUA usaram meios encobertos para influenciar vários países. Em 1956-57, a CIA conspirou para desestabilizar o governo da Síria, embora sem sucesso, e em 1958 interveio no Líbano com tropas para conter avanços nacionalistas árabes. Em 1958 também apoiou aliados na Indonésia durante uma tentativa de rebelião regional contra o governo de Sukarno. Essas operações, pouco conhecidas do grande público, marcaram o início da atuação global da CIA na Guerra Fria, testando técnicas de financiamento de opositores, propaganda e apoio militar secreto para moldar governos alinhados. Criou-se assim um repertório de ingerência política e cultural, incluindo apoio financeiro a sindicatos e partidos “amigos” e até programas de influência midiática e cultural (como o financiamento secreto de revistas e congressos intelectuais anticomunistas), consolidando a hegemonia dos EUA como líder do chamado “Mundo Livre”.

Anos 1960: Golpes Militares e Confronto Aberto

1961 – Cuba (Invasão da Baía dos Porcos): Em abril de 1961, apenas dois anos após a Revolução Cubana de Fidel Castro, os EUA tentaram reverter o novo governo socialista em Cuba por meio de uma invasão clandestina. A CIA treinou e armou 1.400 exilados cubanos para desembarcar na Baía dos Porcos e desencadear um levante contra Castro. Tipo de influência: militar direta encoberta (invasão por forças proxy). Resultado: A operação fracassou desastrosamente – os invasores foram derrotados em três dias. A derrota consolidou a posição de Castro e empurrou Cuba definitivamente para a órbita soviética, levando à Crise dos Mísseis de 1962. A Baía dos Porcos evidenciou os perigos da intervenção armada secreta. Em resposta, os EUA impuseram embargo econômico a Cuba em 1962 (vigente até hoje) e lançaram a Operação Mongoose, uma campanha encoberta de sabotagem e tentativas de assassinato de Castro. Os efeitos humanitários do embargo foram severos, restringindo o desenvolvimento de Cuba por décadas, numa punição coletiva por sua escolha política.

1964 – Brasil (Golpe Militar com Apoio dos EUA – Operação Brother Sam): Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas brasileiras derrubaram o presidente João Goulart, instaurando uma ditadura militar de 21 anos. Documentos e pesquisas históricas revelam que os EUA apoiaram ativamente o golpe, temendo que Goulart se alinhasse ao bloco socialista em plena Guerra Fria. A Casa Branca preparou a Operação Brother Sam, mobilizando uma força-tarefa naval com porta-aviões, destróieres, armas, munição, combustíveis e até gás lacrimogêneo para auxiliar os golpistas. Tipo de influência: militar e diplomática (apoio logístico, garantia de intervenção direta se necessário). Resultado: O simples anúncio desse suporte encorajou os conspiradores e intimidou resistências. O golpe consumou-se rapidamente e os navios americanos, já a caminho do Brasil, retornaram quando ficou claro que o novo regime se consolidara sem enfrentar guerra civil. Os EUA reconheceram de imediato o regime militar brasileiro e tornaram-se seu principal aliado. Consequências: Instaurou-se uma ditadura que suspendeu liberdades, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Centenas de brasileiros foram presos, torturados e mortos por motivos políticos – a Comissão Nacional da Verdade reconheceu 434 mortos e desaparecidos políticos no período– além de milhares de exilados. O Brasil alinhou-se aos EUA na Guerra Fria, participando da repressão regional coordenada (vide Operação Condor nos anos 70). Economicamente, o regime recebeu apoio financeiro dos EUA e de bancos internacionais, mas ao custo de endividamento e aprofundamento da desigualdade. Ambientalmente, a ditadura incentivou projetos de desenvolvimento acelerado (rodovias, expansão agrícola) com impacto na Amazônia, sob a lógica de “segurança nacional” influenciada pela ideologia americana de combate ao comunismo na região.

1965 – Indonésia (Golpe e massacre anticomunista): Em 1965, na Indonésia, ocorreu um dos episódios mais sangrentos da Guerra Fria. Setores do exército liderados pelo general Suharto derrubaram o presidente Sukarno sob o pretexto de derrotar uma suposta conspiração comunista. Tipo de influência: clandestina e diplomática – evidências históricas indicam que os EUA apoiaram tacitamente o movimento de Suharto, vendo-o como aliado contra o comunismo. A embaixada americana forneceu listas de integrantes do Partido Comunista Indonésio para o exército indonésio, facilitando prisões e execuções em massa (revelações posteriores mostraram diplomatas dos EUA admitindo saber e “não fazer nada” para deter as matanças). Resultado: Entre 500 mil e 1 milhão de indonésios foram massacrados entre 1965-66 (camponeses, sindicalistas, intelectuais acusados de comunismo). Suharto instalou uma ditadura militar pró-Ocidente que governou por 32 anos, abrindo a economia do país a empresas ocidentais. Os EUA sustentaram o regime Suharto com ajuda militar e econômica, apesar do banho de sangue inicial. Do ponto de vista geopolítico, a Indonésia saiu da esfera neutralista de Sukarno e tornou-se bastião anticomunista no Sudeste Asiático, o que para Washington foi um “sucesso” estratégico. Porém, o custo humano e moral foi terrível: a sociedade indonésia sofre até hoje com o trauma desses massacres e com a impunidade dos perpetradores, nunca julgados.

1965 – República Dominicana (Intervenção Militar Direta): Também em 1965, os EUA enviaram 42 mil fuzileiros navais à República Dominicana numa ação militar aberta. Após um levante constitucionalista que buscava reconduzir ao poder o presidente eleito Juan Bosch (derrubado por um golpe em 1963), Lyndon Johnson ordenou a intervenção alegando impedir “outro Cuba” no Caribe. Tipo de influência: militar direta (invasão). Resultado: A intervenção sufocou o movimento constitucionalista e impôs no país um governo alinhado aos EUA. A OEA acabou “abençoando” a ocupação sob o conceito de ação coletiva. Politicamente, garantiu-se que a RD permanecesse sob líderes favoráveis a Washington (como Joaquín Balaguer). Entretanto, a soberania dominicana foi violada; centenas de civis morreram nos combates urbanos. Esse episódio consolidou o descrédito dos EUA junto à esquerda latino-americana, que o via como prova do imperialismo ianque disposto a usar força bruta para impedir democracia se esta ameaçasse seus interesses.

Década de 1960 – Guerra do Vietnã: Merece destaque ainda a escalada americana no Vietnã (1964-1973). Embora não tenha sido um “golpe” e sim uma guerra declarada, foi uma intervenção militar maciça na Ásia com efeitos humanitários e ambientais catastróficos. Os EUA, para conter o Vietnã do Norte comunista e sustentar o frágil governo do Vietnã do Sul, mobilizaram meio milhão de soldados, lançaram bombardeios em larga escala e empregaram armas químicas como o agente laranja (defolhante químico) que devastou florestas e envenenou gerações. Milhões de vietnamitas (militares e civis) morreram. Tipo de influência: militar total (guerra convencional e não-convencional). Resultado: Apesar do poderio militar, os EUA fracassaram – tiveram que se retirar em 1973, e Saigon caiu em 1975, unificando o Vietnã sob governo comunista. A guerra deixou um legado de trauma social nos EUA e nos países envolvidos, além de profundas sequelas ambientais e sanitárias no Vietnã (alta incidência de cânceres e má-formações ligadas aos químicos de guerra). O Vietnã expôs os limites morais e estratégicos das intervenções americanas, alimentando críticas internas e globais ao “imperialismo norte-americano”.

Anos 1970: Golpes no Cone Sul e Operações Globais

1973 – Chile (Golpe Militar contra Allende, apoio dos EUA): Em 11 de setembro de 1973, o Chile sofreu um violento golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o presidente socialista Salvador Allende. Desde a eleição de Allende em 1970, os EUA vinham trabalhando ativamente para desestabilizar seu governo. O presidente Richard Nixon determinou “fazer a economia chilena gritar” (no original, “make the economy scream”) para minar Allende. A CIA financiou grupos de oposição chilenos, incluindo greves de caminhoneiros e mídias de direita, para criar caos econômico e social. Documentos oficiais desclassificados comprovam que os EUA injetaram dinheiro em jornais e revistas chilenas para propaganda anti-Allende, além de manter contatos secretos com militares golpistas. Tipo de influência: combinação de sabotagem econômica, campanha de desinformação e apoio encoberto a militares locais. Resultado: Allende morreu durante o ataque ao palácio La Moneda e instaurou-se a ditadura de Pinochet (1973-1990). Os EUA rapidamente reconheceram o novo regime, vendo-o como aliado na Guerra Fria. As consequências para o Chile foram trágicas: a democracia mais antiga da América Latina foi interrompida, cerca de 3.200 pessoas foram assassinadas ou desaparecidas por motivos políticos e mais de 38 mil foram torturadas durante os 17 anos de regime. Pinochet implementou políticas econômicas neoliberais com orientação de assessores conhecidos como “Chicago Boys” (formados nos EUA) – as quais reduziram a inflação, porém à custa de aumento da desigualdade e privatização de serviços, produzindo um modelo que beneficiou empresas americanas e locais enquanto aumentava a pobreza nas periferias. Culturalmente, o golpe repercutiu globalmente: 11 de setembro de 1973 tornou-se símbolo da intervenção americana contra governos de esquerda democraticamente eleitos, provocando repúdio mundial e exílio de milhares de chilenos. Décadas depois, os EUA reconheceram parcialmente seu papel: em 2000, documentos revelados mostraram que Henry Kissinger e outros altos funcionários estavam cientes e apoiaram ações para “influenciar decisivamente” e criar as condições para o golpe. Este caso se consolidou historicamente como exemplo de lawfare e guerra econômica prévias a uma intervenção direta – o Congresso dos EUA inclusive investigou a ITT (multinacional americana) por sua participação no financiamento do caos pré-golpe.

Manifestantes carregando cartazes contra a ditadura, contrastando com cenas posteriores de perseguição, prisões e silenciamento sob Pinochet.

Palácio La Moneda sendo bombardeado pelas Forças Armadas do Chile durante o golpe de 11 de setembro de 1973.

1975 – Operação Condor (Repressão Transnacional no Cone Sul): Em novembro de 1975, as ditaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia (todas aliadas aos EUA) estabeleceram uma coordenadoria secreta de inteligência para perseguir, sequestrar e assassinar opositores exilados pelo mundo. Era a Operação Condor, uma campanha de terrorismo de Estado transnacional. Tipo de influência: apoio logístico, de inteligência e tecnológico – os EUA atuaram como “colaborador e financiador” da Condor, fornecendo treinamento (através da Escola das Américas e conselheiros militares), equipamentos de comunicação e, segundo arquivos desclassificados, lista de nomes e localização de ativistas de esquerda refugiados no exterior. Documentos da CIA e do Departamento de Estado indicam que Washington sabia das execuções extrajudiciais e sequestros coordenados, vendo-os como parte da luta contra o comunismo. Henry Kissinger, então Secretário de Estado, foi informado das operações e chegou a dizer a militares sul-americanos que “fizessem logo” a “limpeza” antes que o Congresso dos EUA pudesse interferir. Resultado: Nas estimativas, a Operação Condor resultou em 60 a 80 mil mortos ou desaparecidos na região – incluindo exilados assassinados em solo estrangeiro (como o ex-chanceler chileno Orlando Letelier, morto por uma bomba em Washington, D.C., em 1976). Mais de 400 mil pessoas foram presas e torturadas pelos regimes condor, eliminando praticamente toda a oposição política organizada. O clima de terror silenciou sociedades inteiras por anos. Os EUA, ao apoiar essas juntas, garantiram governos alinhados economicamente (abertura a corporações multinacionais, barrar expansão soviética). Contudo, o custo humano manchou a reputação americana – mesmo dentro dos EUA, investigações posteriores (Comitê Church, 1975-76) expuseram cumplicidade em violações de direitos humanos. Ambientalmente, algumas políticas extrativistas predatórias foram implementadas por essas ditaduras em conluio com interesses internacionais, causando desmatamentos e poluição (por exemplo, projetos amazônicos durante a ditadura brasileira com apoio americano). A Operação Condor permanece como sinônimo de repressão patrocinada internacionalmente, e o papel dos EUA é frequentemente lembrado pelos sobreviventes e historiadores como cúmplice ativo dessa “guerra suja”.

1979 – Afeganistão (Armar Guerrilheiros Islâmicos – Operação Ciclone): Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão para sustentar o regime comunista local. Mesmo antes da invasão, o presidente Jimmy Carter já havia autorizado secretamente a CIA a apoiar insurgentes islâmicos afegãos (os mujahideen) para criar “um Vietnã” para os soviéticos. Sob Ronald Reagan, essa operação – codinome Cyclone – ampliou-se massivamente. Tipo de influência: militar encoberta (guerra por procuração). Os EUA canalizaram bilhões de dólares em armas e financiamento aos guerrilheiros afegãos entre 1979 e 1989, em colaboração com a Arábia Saudita e Paquistão. A CIA priorizou o apoio a facções islâmicas linha-dura, favorecidas pelo regime do general Zia-ul-Haq no Paquistão, inclusive grupos com ligações jihadistas. Famosamente, os EUA forneceram mísseis Stinger antiaéreos para derrubar helicópteros soviéticos. Resultado: A guerrilha afegã infligiu pesadas perdas à URSS, que acabou retirando suas tropas em 1989 – uma vitória para Washington na Guerra Fria. Entretanto, as consequências imprevistas (blowback) foram graves: após o fim da URSS, o Afeganistão mergulhou em guerra civil entre as próprias facções mujahideen. Desse caos emergiu o Talibã, um movimento radical islâmico que tomou o poder em 1996, e deu guarida à Al-Qaeda de Osama bin Laden. Muitos combatentes treinados e armados pelos EUA se voltaram contra os interesses ocidentais. Assim, a intervenção que objetivou enfraquecer a URSS acabou plantando as sementes para os conflitos do Oriente Médio no início do século XXI, incluindo os atentados de 11 de setembro de 2001. Socialmente, o Afeganistão sofreu a destruição de infraestrutura e a radicalização de parte de sua população. Culturalmente, a jihad anti-soviética foi romanticamente apoiada pelo Ocidente nos anos 80 (Reagan recebeu combatentes afegãos na Casa Branca, chamando-os de “equivalentes morais de nossos founding fathers”); mas essas mesmas forças passaram a ser demonizadas quando os interesses geopolíticos mudaram. Em suma, a Operação Ciclone demonstrou como os EUA instrumentalizaram forças religiosas extremistas como ferramenta geopolítica, ignorando os potenciais efeitos colaterais de longo prazo.

Anos 1980: Proxy Wars na América Central e Ações Diretas

1981–1990 – Nicarágua (Financiamento dos Contras e Guerra Civil): Após a revolução sandinista de 1979 que depôs o ditador Somoza (tradicional aliado dos EUA), a Nicarágua tornou-se um foco de preocupação para Washington. O governo Reagan adotou a chamada “Doutrina Reagan”, disposta a reverter governos de esquerda pelo mundo. Assim, a CIA passou a treinar, armar e financiar uma milícia contrarrevolucionária nicaraguense – os Contras – composta em parte por ex-integrantes da guarda somozista e outros opositores. Tipo de influência: militar encoberta (guerra por procuração) e econômica (sanções). Os Contras lançaram ataques a partir de bases em Honduras em 1982, marcando o início de uma guerra que, nos oito anos seguintes, devastaria a Nicarágua e deixaria cerca de 30 mil mortos. Os EUA também impuseram um embargo comercial ao país em 1985. A administração Reagan, mesmo quando o Congresso proibiu auxiliar militar aos Contras (Emenda Boland), buscou meios ilícitos de sustentar a guerra – o que levou ao escândalo Irã-Contras (1986), quando revelou-se que assessores de Reagan venderam armas secretamente ao Irã e desviaram os lucros para financiar os Contras. Resultado: A pressão militar e econômica exauriu a economia nicaraguense (o PIB despencou, houve hiperinflação) e polarizou a sociedade. Em 1988, sob mediação internacional (plano de paz de Esquipulas, liderado pela Costa Rica), chegou-se a um cessar-fogo e eleições foram convocadas. Em 1990, os sandinistas, desgastados, perderam nas urnas para uma coalizão apoiada pelos EUA, pondo fim à guerra. Do ponto de vista americano, a Nicarágua voltou à órbita liberal-democrata; mas o preço pago pela população foi altíssimo: aldeias destruídas, milhares de vítimas civis (ataques dos Contras foram marcados por assassinatos de campesinos, estupros e outras atrocidades), e uma geração traumatizada. Em 1986, a própria Corte Internacional de Justiça condenou os EUA por violar o direito internacional “ao apoiar os Contras e minar os portos da Nicarágua”, determinando reparações. Os EUA ignoraram o veredicto, recusando-se a pagar indenizações e vetando ações na ONU que cobravam cumprimento. A guerra secreta também teve ramificações criminosas: investigações nos EUA apontaram envolvimento de figuras ligadas aos Contras no tráfico de cocaína para território americano (tema da polêmica “Cocaine Contra” revelada na década de 1990). Assim, a intervenção na Nicarágua exemplificou o lawfare internacional (uso do direito interno dos EUA – via manobras ilegais – para contornar proibições legais) e deixou um legado de pobreza e divisões no país alvo.

1983 – Granada (Invasão Militar “Operação Urgent Fury”): Em outubro de 1983, os Estados Unidos invadiram a pequena ilha caribenha de Granada, após um golpe interno ter deposto e executado o primeiro-ministro marxista Maurice Bishop. Sob o pretexto de proteger cidadãos americanos e restaurar a ordem, Reagan ordenou a operação militar sem consultar a OEA ou a ONU (a ação foi condenada pela Assembleia-Geral da ONU como violação do direito internacional). Tipo de influência: militar direta (invasão armada). Em poucos dias, tropas americanas derrotaram as forças granadinas e cubanos que lá trabalhavam na construção de um aeroporto. Resultado: Foi instalado um governo pró-EUA e convocadas eleições no ano seguinte. Politicamente, a invasão enviou um recado de que os EUA não tolerariam avanços da influência cubana/soviética nem mesmo em países minúsculos do Caribe. Internamente, Reagan capitalizou sobre o sucesso rápido – a operação foi popular nos EUA, visto como “vitória fácil” após o trauma do Vietnã. Entretanto, do ponto de vista legal, representou mais uma agressão à soberania de um país, criticada até por aliados tradicionais. Para Granada, significou o fim de um experimento socialista e anos de alinhamento automático ao modelo econômico de livre mercado dictado de Washington. Em termos regionais, consolidou o papel dos EUA como “policial do Caribe”.

1989 – Panamá (Invasão e Prisão de Noriega – Operação Just Cause): Em dezembro de 1989, os EUA novamente recorreram a ação militar direta, dessa vez para derrubar Manuel Noriega, líder do Panamá e ex-colaborador da CIA que se tornara incômodo. Noriega foi acusado pelos EUA de envolvimento com narcotráfico e de pôr em risco a segurança dos cerca de 13 mil americanos no Panamá. Na calada da noite de 20 de dezembro, cerca de 27 mil soldados americanos invadiram o Panamá. Tipo de influência: militar direta (invasão em grande escala). Houve combates nas ruas da Cidade do Panamá e bombardeios em bairros populares. Resultado: Noriega buscou asilo na nunciatura da Igreja, acabou se rendendo e foi capturado – tornou-se o primeiro chefe de Estado estrangeiro sequestrado para julgamento nos EUA, onde foi condenado por tráfico. Os EUA instalaram no poder Guillermo Endara, candidato que Noriega havia impedido de assumir em eleições anteriores. Apesar da rápida vitória militar, a invasão resultou em consideráveis baixas civis panamenhas – estima-se entre 300 (dado oficial) a mais de 2.000 mortos, e destruição de edifícios nos bairros mais pobres (como El Chorrillo). O bairro bombardeado teve incêndios descontrolados, e há denúncias de violações de direitos durante as buscas casa a casa. Politicamente, a operação “Justa Causa” reafirmou o domínio dos EUA sobre o Canal do Panamá às vésperas de sua entrega (programada para 1999), garantindo um governo dócil nessa transição. Entretanto, também reforçou críticas globais: a Assembleia da ONU censurou a invasão como violação da lei internacional. Para os panamenhos, o pós-invasão trouxe de volta a democracia liberal, porém sob forte influência americana e com persistência de desigualdades.

Anos 1980 – Oriente Médio e África: Durante os anos 80, os EUA intervieram de formas diversas em outros continentes. No Oriente Médio, alternaram apoio e pressão conforme seus interesses: por exemplo, respaldaram tacitamente Saddam Hussein, do Iraque, em sua guerra contra o Irã (1980-88), fornecendo inteligência e materiais – inclusive sabendo do uso de armas químicas por Saddam contra iranianos e curdos, que condenaram apenas timidamente. Paralelamente, Reagan lançou em 1986 bombardeios aéreos contra a Líbia de Muammar Gaddafi (Operação El Dorado Canyon) em retaliação a atentados terroristas atribuídos a agentes líbios. Já no Líbano, os EUA enviaram fuzileiros como parte de força de paz (1982-84) mas acabaram retirando-os após atentados suicidas mortais em Beirute. Na África, Washington apoiou ditadores alinhados e guerrilhas anticomunistas: desde o regime segregacionista do apartheid na África do Sul (que recebeu respaldo político até finais dos 80) até a guerrilha UNITA em Angola, financiada pela CIA contra o governo apoiado por Cuba e URSS. Muitas dessas ações prolongaram guerras civis cruéis. O saldo ambiental de tais conflitos também foi grave – queimadas de poços de petróleo no Golfo, contaminação por metais pesados, etc. Cada caso contribuía para o mosaico da Guerra Fria, mas com impacto humano local intenso: sejam as minas terrestres deixadas em Angola (mutilando camponeses por décadas), seja a geração de veteranos americanos traumatizados e síndromes como a “do Golfo” após a guerra do Kuwait.

Anos 1990: Nova Ordem Mundial e Intervenções “Humanitárias”

1991 – Guerra do Golfo (Iraque, Operação Tempestade no Deserto): Com o fim oficial da Guerra Fria, os EUA emergiram como superpotência única. Em 1990, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. George H. W. Bush articulou uma ampla coalizão sob mandato da ONU para expulsar as tropas iraquianas. A breve guerra em janeiro-fevereiro de 1991 foi uma demonstração esmagadora de poder militar americano (“ao vivo” nas TVs), destruindo as forças iraquianas e libertando o Kuwait. Tipo de influência: militar direta multinacional. Resultado: Embora tenha cumprido seus objetivos militares limitados (Hussein permaneceu no poder, mas enfraquecido), a Guerra do Golfo deu início a um longo regime de sanções econômicas contra o Iraque, imposto pelos EUA e ONU. As sanções, mantidas de 1991 a 2003, devastaram a população iraquiana: estudos estimaram que meio milhão de crianças morreram devido à desnutrição e falta de medicamentos durante os anos 90. Madeleine Albright, em 1996 Secretária de Estado dos EUA, chegou a dizer que esse preço em vidas infantis “valeu a pena”, chocando a opinião pública mundial. Assim, mesmo sem ocupação militar no momento, os EUA usaram guerra econômica para forçar a contenção de Saddam. Ambientalmente, a guerra causou desastre: tropas iraquianas em retirada incendiaram poços de petróleo kuwaitianos, escurecendo o céu por dias e derramando milhões de barris de óleo no Golfo. Além disso, munições com urânio empobrecido usadas pelos EUA deixaram resíduos tóxicos associados a problemas de saúde em civis e veteranos. A Guerra do Golfo marcou a “linha de areia” da nova ordem mundial, onde os EUA afirmaram o direito de intervir militarmente para garantir acesso a recursos estratégicos (petróleo) e punir agressões, ainda que seletivamente.

1994 – Haiti (Intervenção Restauradora): Em setembro de 1994, os EUA lideraram uma força multinacional que entrou no Haiti para restaurar o presidente Jean-Bertrand Aristide, deposto por um golpe militar em 1991. Diferentemente das outras intervenções, neste caso os EUA intervieram contra a junta militar que governava o Haiti – mas também visando conter fluxos de refugiados haitianos e estabilizar a região. Tipo de influência: militar direta sob bandeira da ONU (Operação Uphold Democracy). Resultado: Os generais haitianos cederam sem resistência diante da ameaça americana, Aristide retornou e cumpriu o resto de seu mandato. Contudo, anos depois (2004), já no governo George W. Bush, o próprio Aristide voltaria a ser afastado do poder em circunstâncias controversas – ele acusou os EUA de orquestrarem seu segundo exílio. Este vai-e-vem ilustra a inconsistência da política externa americana: apoiou a democracia haitiana nos 90, mas não hesitou em abandoná-la se conflituava com seus interesses ou estabilidade desejada. De todo modo, a intervenção de 1994 evitou derramamento de sangue em grande escala e foi aplaudida por muitos haitianos; porém, a reconstrução econômica prometida falhou, e o Haiti permaneceu extremamente pobre e dependente. A influência cultural e política americana se fez sentir via presença de ONGs, forças de paz e consultores no Haiti pós-intervenção, moldando políticas conforme modelos neoliberais pouco adequados à realidade local.

1995 e 1999 – Guerra nos Bálcãs (Bósnia e Kosovo): Nos anos 90, após o colapso da Iugoslávia, os EUA intervieram pela primeira vez militarmente na Europa desde a Segunda Guerra, sob o pretexto humanitário. Em 1995, diante de massacres na Bósnia (conflito entre sérvios, croatas e bósnios-muçulmanos), a OTAN – liderada pelos EUA – realizou bombardeios contra alvos dos sérvios da Bósnia, forçando-os a aceitar o Acordo de Dayton. Em 1999, novamente a OTAN (sem aval do Conselho de Segurança da ONU) bombardeou a Iugoslávia durante 78 dias para deter a campanha de limpeza étnica sérvia na província do Kosovo. Tipo de influência: militar direta multilateral (intervenção dita “humanitária”). Resultado: Os bombardeios de 1999 obrigaram Slobodan Milosevic a retirar suas forças do Kosovo, que ficou sob administração da ONU – e mais tarde declarou independência (não reconhecida pela Sérvia). Para os EUA, essas ações mostraram a disposição de usar a força em nome de direitos humanos, mas críticos apontam interesses estratégicos também (afirmação da OTAN pós-Guerra Fria, estabelecimento de base militar americana no Kosovo – Camp Bondsteel). As campanhas aéreas da OTAN evitaram genocídios maiores, mas causaram baixas civis colaterais (ataques errados atingiram uma emissora de TV, colunas de refugiados, embaixada chinesa em Belgrado etc.). A legalidade da intervenção de 1999 foi questionada, mas seus defensores alegam legitimidade moral. Esse período consolidou a doutrina da “intervenção humanitária”, que os EUA invocariam seletivamente depois.

1990s – Expansão da Influência e “Soft Power”: Fora das guerras, os EUA dos anos 90 exerceram seu poder de maneiras sutis: expansão da OTAN para Leste (incorporando ex-aliados soviéticos) – movimento visto pela Rússia como provocação; interferência política em eleições estrangeiras (por exemplo, consultores americanos ajudaram a campanha de Boris Yeltsin na Rússia em 1996, contribuindo para sua reeleição); promoção da globalização econômica nos moldes americanos através do FMI e Banco Mundial (impondo programas de ajuste estrutural na América Latina, África, Ásia); e disseminação de sua cultura de consumo e valores via Hollywood, TV a cabo e, no fim da década, internet. Esse poder cultural (“soft power”) serviu para reforçar a primazia americana sem necessidade de invasões – vendendo o “sonho americano” e influenciando padrões de comportamento e opinião pública global. Entretanto, crises humanitárias onde os EUA não intervieram (como o genocídio de Ruanda em 1994) levantaram dúvidas sobre a seletividade moral das ações: intervieram nos Bálcãs europeus, mas foram omissos na África central. Em suma, na década pós-Guerra Fria, os EUA moldaram a ordem mundial a seu favor, empregando tanto luvas de pelica (diplomacia, ajuda condicionada, cultura) quanto mão de ferro (bombas e sanções) conforme julgassem conveniente.

Anos 2000: Guerra ao Terror e Mudanças de Regime

2001 – Afeganistão (Invasão pós-11 de Setembro): 11 de Setembro: o “evento catalisador” que justificou a nova era de dominação militar dos EUA

O que ficou conhecido como o maior ataque em solo americano da história não pode mais ser aceito, sem crítica, como uma simples “surpresa terrorista”. Há fortes evidências – ignoradas pela grande mídia – de que o 11 de Setembro foi uma operação ao menos tolerada, senão arquitetada por dentro, por setores do próprio Estado norte-americano. O objetivo? Criar o choque necessário para lançar a chamada Guerra ao Terror, invadir países estratégicos no Oriente Médio e instaurar um estado de vigilância total interna.

Diversas inconsistências estruturais na versão oficial – como o colapso simétrico das Torres Gêmeas (incluindo a Torre 7, que não foi atingida por aviões), o desaparecimento de interceptação aérea por parte do NORAD, o achado “milagroso” de passaportes de sequestradores e exercícios militares simulando exatamente aquele tipo de ataque no mesmo dia – tornam a narrativa oficial altamente improvável. Relatórios técnicos de engenheiros independentes (como os do movimento Architects & Engineers for 9/11 Truth) indicam que as torres desmoronaram como em demolições controladas. A justificativa imediata dos EUA para invadir o Afeganistão – suposta proteção de Bin Laden – veio com rapidez suspeita, abrindo caminho para 20 anos de ocupação militar e contratos bilionários com empresas como a Halliburton, ligada ao vice-presidente Dick Cheney.

O 11 de Setembro permitiu também a aprovação do Patriot Act, que legalizou a espionagem interna em massa e ampliou o aparato de repressão federal. O próprio documento Project for a New American Century (PNAC), elaborado por neoconservadores anos antes, afirmava que os EUA precisariam de um “novo Pearl Harbor” para justificar sua política imperial.

Tipo de influência: manipulação psicológica, false flag, pretexto para dominação geopolítica.

Resultado: Invasão do Afeganistão, multiplicação de bases militares no mundo islâmico, erosão de liberdades civis, milhões de mortes indiretas e a consolidação da doutrina da guerra permanente.

É impossível entender a geopolítica do século XXI sem expor a farsa do 11 de Setembro como o estopim de uma nova era de destruição controlada pelo império.

Em outubro de 2001, lideraram a invasão do Afeganistão (Operação Enduring Freedom), derrubando rapidamente o governo Talibã. Tipo de influência: militar direta (guerra convencional). Resultado: Os campos de treinamento da Al-Qaeda foram dispersos e uma administração aliada do Ocidente foi instalada em Cabul. Bin Laden, contudo, fugiu (seria morto apenas em 2011, no Paquistão, por forças especiais dos EUA). Os EUA permaneceram militarmente no Afeganistão por vinte anos, tentando derrotar a insurgência Talibã e construir um Estado democrático – esforço marcado por corrupção sistêmica e sucesso limitado. O Talibã resistiu e, após a retirada final das tropas americanas em 2021, retomou o poder. O conflito custou dezenas de milhares de vidas afegãs (civis atingidos por bombardeios, drones e atentados) e mais de 2 mil soldados americanos mortos, além de trilhões de dólares. Socialmente, houve avanços educacionais e de direitos para mulheres em centros urbanos sob ocupação, mas a guerra também provocou deslocamentos massivos de civis e destruição de vilarejos. Ambientalmente, décadas de combates deixaram contaminação de solos por explosivos. A intervenção inicialmente vista como retaliatória e justificada pela legítima defesa acabou se tornando a guerra mais longa da história dos EUA, com um desfecho frustrante que evidenciou os limites do poder militar para “nation-building”. Ainda assim, nos primeiros anos pós-2001, o Afeganistão simbolizou a determinação americana em agir unilateralmente – a invasão teve apoio da OTAN, mas sem autorização explícita da ONU, e inaugurou uma era de operações militares expedicionárias em nome do contraterrorismo.

2003 – Iraque (Invasão e Ocupação, Mudança de Regime): Dois anos após o Afeganistão, o governo de George W. Bush voltou-se contra o Iraque de Saddam Hussein, acusando-o falsamente de possuir armas de destruição em massa e de ligar-se ao terror. Em março de 2003, apesar de enormes protestos globais e sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, os EUA (apoiados pelo Reino Unido e poucos aliados) invadiram o Iraque. Tipo de influência: militar direta (invasão preventiva). Bagdá caiu em semanas; Saddam foi deposto (capturado e executado anos depois). Bush proclamou “Missão Cumprida” ainda em maio de 2003. Resultado: Longe de encerrada, a guerra mergulhou o Iraque em um pesadelo de violência sectária. A ocupação americana desmantelou as instituições (exército, partido Baath) e provocou um vácuo de poder, alimentando uma insurgência sunita e milícias xiitas. Nos anos seguintes, mais de 100 mil civis iraquianos morreram em atentados, combates e ações militares (algumas estimativas independentes apontam números bem maiores). O uso disseminado de força por tropas de ocupação levou a abusos notórios – como o escândalo da tortura de prisioneiros em Abu Ghraib (2004). Politicamente, o Iraque pós-Saddam se alinhou aos EUA apenas parcialmente: instalou-se um governo eleito, de maioria xiita, próximo também do Irã (rival americano). A guerra do Iraque foi amplamente condenada – em 2004, o Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, declarou explicitamente que a invasão “foi ilegal” e contrária à Carta da ONU. Nada encontradas, as armas de destruição em massa provaram-se uma justificativa fraudulenta. Em termos geoestratégicos, o conflito debilitou a imagem dos EUA e drenou recursos (cerca de 4 mil soldados americanos mortos, 30 mil feridos, custo de mais de 2 trilhões de dólares). Também deu origem ao grupo terrorista Estado Islâmico (ISIS) – surgido do caos iraquiano em 2014. Efeitos culturais e ambientais: o patrimônio histórico iraquiano sofreu saques (museu de Bagdá), e queimas de depósitos e infraestrutura poluíram ar e rios. A opinião pública global tornou-se majoritariamente crítica aos EUA, vendo a guerra como motivada por petróleo e hegemonia. Internamente, a sociedade americana dividiu-se e debates sobre as “guerras eternas” emergiram. Em suma, a invasão do Iraque em 2003 destacou-se como um dos episódios de intervenção mais controversos e desastrosos da era contemporânea – um ponto baixo na legitimidade moral dos EUA.

2004 – Venezuela (Golpe Frustrado contra Chávez) e Outras Interferências: Na América Latina dos anos 2000, marcada por governos progressistas (“Onda Rosa”), os EUA apoiaram – aberta ou discretamente – forças opositoras para conter a guinada à esquerda. Em abril de 2002, um grupo de militares e empresários venezuelanos sequestrou brevemente o presidente Hugo Chávez. Os EUA apoiaram o golpe quase explicitamente: a Casa Branca saudou o governo provisório antichavista formado e só voltou atrás quando o golpe fracassou devido à reação popular pró-Chávez. Investigações revelaram que entidades americanas como o National Endowment for Democracy (NED) haviam financiado grupos da oposição venezuelana antes do golpe. Tipo de influência: política e midiática (financiamento de oposição, campanha de desinformação). Resultado: Chávez retornou ao poder após 48 horas, mas o episódio deteriorou permanentemente as relações EUA-Venezuela. Washington então intensificou outros métodos: sanções econômicas selectivas (congelamento de bens de autoridades venezuelanas, proibição de negócios com a estatal de petróleo PDVSA em anos posteriores) e apoio à narrativa de isolamento do “regime chavista”. Esse padrão se repetiu em outros países: na Bolívia, onde Evo Morales enfrentou oposição separatista apoiada por ONGs e contatos americanos (a Embaixada dos EUA foi acusada de fomentar divisões antes que Morales expulsasse o embaixador em 2008); no Equador, onde Rafael Correa denunciou planos da CIA com setores policiais durante uma crise institucional em 2010. Embora não se configurem golpes clássicos, essas interferências evidenciam uma disposição dos EUA em influir no jogo político interno para enfraquecer líderes contrários a seus interesses neoliberais.

2006–2018 – “Lawfare” contra Governos de Esquerda: Emergindo nesse período, o termo lawfare (junção de law + warfare) descreve o uso do sistema jurídico como arma para fins políticos. Na América Latina, com apoio indireto dos EUA, processos judiciais e investigações anticorrupção foram direcionados de forma seletiva contra líderes progressistas. Um exemplo chave é o Brasil: a Operação Lava Jato (2014–2018) desvendou um gigantesco esquema de corrupção na Petrobras e empreiteiras, atingindo políticos de vários partidos – mas especialmente lideranças de esquerda como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, revelações (como os arquivos vazados pelo The Intercept na série Vaza Jato) mostraram conluio entre procuradores e o juiz Sergio Moro para condenar Lula sem provas sólidas, visando excluí-lo da eleição de 2018. Lula foi preso em 2018 e impedido de concorrer, abrindo caminho para a vitória de um candidato de extrema-direita. Qual o papel dos EUA? Descobriu-se que houve cooperação intensa e secreta entre a força-tarefa da Lava Jato e o FBI/Departamento de Justiça dos EUA, à margem dos trâmites oficiais. Agentes americanos atuaram in loco no Brasil ajudando investigações, e autoridades dos EUA celebraram o desfecho – que levou a Petrobras e Odebrecht a pagarem bilhões em multas também aos EUA (por violação de leis americanas anticorrupção). Essa colaboração foi mantida em sigilo, contornando procedimentos legais brasileiros, e indicia que interesses americanos tinham muito a ganhar com o desmantelamento de certas empresas nacionais e com a mudança no quadro político brasileiro. Tipo de influência: jurídico-diplomática encoberta (lawfare). Resultado: A presidente Dilma Rousseff já havia sofrido impeachment em 2016 sob alegações questionáveis, num contexto de movimentação política apoiada por setores que mantinham diálogo com Washington. Com Lula preso e desgastada a esquerda, o Brasil elegeu um governo alinhado aos EUA, que abriu ainda mais sua economia e mudou posições diplomáticas (por exemplo, afastando-se do BRICS temporariamente). Situação similar ocorreu na Argentina, onde a ex-presidente Cristina Kirchner enfrentou uma enxurrada de processos judiciais durante e após seu mandato; e no Equador, onde Rafael Correa (fora do poder) foi condenado à revelia, impedindo sua volta – medidas aplaudidas por círculos em Washington que se opunham ao eixo bolivariano. O lawfare mostrou-se uma nova ferramenta de intervenção indireta: em vez de tanques, usam-se togas e investigações, frequentemente com treinamento e apoio de agências americanas, para derrubar adversários políticos sob aura de legalidade. O efeito sobre as sociedades é corrosivo: judicialização extrema da política, polarização e desconfiança nas instituições.

Anos 2010: “Primaveras”, Guerras Civis e Sanções

2011 – Primavera Árabe e Intervenção na Líbia: A onda de levantes populares que varreu o Oriente Médio e Norte da África em 2011 desafiou ditaduras de longa data – algumas aliadas dos EUA, outras rivais. Inicialmente, os EUA reagiram de forma cautelosa aos protestos na Tunísia e Egito (aliados): no Egito, pressionaram Hosni Mubarak a renunciar quando ficou claro que o exército local já não o sustentaria. Porém, em outros casos, os EUA viram oportunidade de intervir mais agressivamente. Na Líbia, quando protestos evoluíram para conflito armado contra Muammar Gaddafi, Washington articulou uma resolução da ONU para proteger civis (R2P), mas extrapolou o mandato. Tipo de influência: militar multilateral (OTAN) e apoio a rebeldes. A OTAN, com EUA liderando, lançou extensa campanha de bombardeios em março de 2011 que destruiu as forças de Gaddafi e permitiu aos rebeldes capturá-lo e executá-lo. Resultado: O regime líbio caiu, o que foi celebrado como vitória. Contudo, a Líbia mergulhou no caos: facções armadas e milícias tribais dividiram o país, armamento pesado se espalhou para grupos terroristas (como Boko Haram via Saara) e a instabilidade persiste até hoje com guerras civis intermitentes. A intervenção que teria caráter “humanitário” degenerou numa mudança de regime forçada, sem planejamento de reconstrução – Barack Obama admitiu posteriormente que a falta de preparo para o pós-Gaddafi foi seu “maior erro”. Simultaneamente, na Síria, eclodiram protestos contra Bashar al-Assad. A reação brutal do regime converteu os protestos em guerra civil. Os EUA, junto com aliados (Turquia, monarquias do Golfo), decidiram apoiar a insurgência anti-Assad. A CIA iniciou em 2013 um programa secreto (codinome Timber Sycamore) para treinar e armar rebeldes sírios moderados – parte de uma política de mudança de regime adotada pela administração Obama. Tipo de influência: militar encoberta e guerra por procuração. Grupos insurgentes receberam mísseis anti-tanque, rifles e recursos via CIA, embora a Casa Branca evitasse envolvimento direto massivo. Resultado: A guerra síria se internacionalizou: Irã e Rússia intervieram a favor de Assad, enquanto jihadistas como o ISIS prosperaram no caos. Centenas de milhares de sírios foram mortos e milhões se tornaram refugiados – a pior crise humanitária do século. O objetivo americano de derrubar Assad não se concretizou; em 2015, com a intervenção militar russa, Assad recuperou terreno. Em 2017, o presidente Trump encerrou o programa da CIA com rebeldes anti-Assad por reconhecê-lo ineficaz. A Síria ficou devastada, e grupos radicais ganharam força (muitos armamentos fornecidos caíram nas mãos de extremistas). Primavera Árabe e além: Em países como Bahrein, onde uma monarquia aliada enfrentou protestos da maioria xiita, os EUA foram silenciosos e permitiram que a Arábia Saudita enviasse tropas para suprimir o levante – expondo um duplo padrão (apoio à mudança onde convém, complacência onde não convém). Em Yemen, os EUA apoiaram a intervenção saudita iniciada em 2015 contra rebeldes Houthi, fornecendo armas e inteligência, resultando em bombardeios que mataram milhares de civis e fome generalizada – mais uma crise humanitária alimentada por influência americana indireta. Em suma, a década de 2010 viu os EUA envolverem-se nos movimentos revolucionários com agenda seletiva: incentivaram a derrubada de desafetos (Líbia, Síria), mas blindaram regimes amigos (Bahrein, Egito pós-golpe de 2013). O legado regional é de instabilidade crônica, estados falidos e terreno fértil para o terrorismo – demonstrando que mesmo intervenções alegadamente bem-intencionadas podem gerar efeitos colaterais catastróficos.

2014 – Ucrânia (Disputa de Influência e Mudança de Governo): Na Europa pós-soviética, a competição entre Ocidente e Rússia pela influência teve seu capítulo mais agudo na Ucrânia. Em fevereiro de 2014, protestos de rua (Euromaidan) derrubaram o presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, após ele recuar de um acordo com a União Europeia. Embora o movimento fosse majoritariamente interno e espontâneo, houve envolvimento ocidental: diplomatas americanos apoiaram publicamente os manifestantes, e uma famosa gravação vazada mostrou a secretária-assistente de Estado Victoria Nuland discutindo com o embaixador dos EUA sobre quem deveria compor o novo governo em Kiev – inclusive menosprezando a posição europeia (“f… the EU”, disse ela). Tipo de influência: diplomático e político (apoio a protestos, orientação nos bastidores). Resultado: Um governo provisório pró-Ocidente assumiu, levando Moscou a reagir: a Rússia anexou a Crimeia e fomentou rebeliões separatistas no leste ucraniano, iniciando um conflito que escalaria para guerra aberta em 2022. Os EUA, desde 2014, passaram a fornecer ajuda militar e econômica substancial à Ucrânia, treinar suas forças armadas e impor sanções severas à Rússia. O episódio evidenciou um choque de esferas de influência – do ponto de vista russo, um golpe apoiado pelo Ocidente; do ponto de vista americano, o povo ucraniano exercendo livremente escolha por integração ocidental. De todo modo, marcou o ressurgimento de tensões de Guerra Fria. A Ucrânia, transformada em campo de disputa geopolítica, sofre consequências terríveis até hoje: perda territorial, guerra prolongada, devastação de cidades e milhares de mortos. A interferência dos EUA aqui assume feição de “exportação da democracia” combinada com realpolitik: apoio a uma mudança política alinhada aos interesses americanos, seguida de engajamento militar indireto para sustentar esse novo alinhamento contra a Rússia.

2010s – Espionagem Global e Guerra Cibernética: Nesta década, veio à tona a dimensão cibernética da influência americana. Em 2013, as revelações do ex-contratado da NSA Edward Snowden comprovaram que os EUA mantinham programas de vigilância eletrônica em massa, espionando não apenas inimigos, mas também países aliados. Descobriu-se que a NSA grampeou ligações de líderes de parceiros próximos – como a chanceler alemã Angela Merkel e a então presidente brasileira Dilma Rousseff. Tipo de influência: cibernética/inteligência. Resultado: Houve indignação diplomática; Dilma discursou na ONU condenando a espionagem sobre governos e empresas (descobriu-se que até a Petrobras foi alvo de monitoramento). Os EUA justificaram como antiterrorismo, mas claramente visavam vantagens políticas e econômicas. Esses programas de cyber espionagem evidenciam que, além de intervenções visíveis, Washington operava (e opera) no plano invisível do ciberespaço para colher informações privilegiadas, influenciar narrativas (através de coleta de dados de redes sociais) e possivelmente sabotar alvos (como o vírus Stuxnet, desenvolvido com Israel, que em 2010 danificou centrifugadoras nucleares do Irã). Essa frente cibernética adiciona uma camada cultural e política de influência: acesso a segredos de outros países permite manipular negociações, chantagear e antecipar movimentos. Ao ser exposto, esse comportamento minou a confiança entre aliados – porém, visto o enorme aparato da NSA, é provável que siga ocorrendo de formas ainda não reveladas.

2015–2020 – Sanções Contra a Rússia e Guerra Comercial com a China: Nos anos recentes, com menos apetite doméstico por intervenções militares diretas, os EUA voltaram-se fortemente ao uso de sanções econômicas e guerras comerciais para punir e conter rivais – notadamente países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul). A Rússia, após intervir na Ucrânia e supostamente interferir em eleições ocidentais, enfrentou pacotes de sanções dos EUA (e Europa) abrangendo congelamento de bens de oligarcas, exclusão de bancos russos de sistemas financeiros e boicote a setores inteiros (tecnologia, defesa). Em 2018, o presidente Donald Trump iniciou uma guerra tarifária contra a China, impondo tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses para forçar mudanças comerciais. Também restringiu o acesso da Huawei e outras empresas chinesas a componentes americanos, citando segurança nacional. Em 2019, Trump chegou a ameaçar abertamente punir Brasil e Índia por manterem laços com a China ou Rússia. Por exemplo, cogitou tarifas de 100% sobre produtos brasileiros caso o país não reduzisse compras de petróleo russo ou equipamentos chineses. Tipo de influência: econômica (sanções e tarifas punitivas). Resultado: As sanções e tarifas reconfiguraram cadeias de suprimento globais, prejudicando economias emergentes e elevando tensões diplomáticas. Países-alvo buscaram contornar a dependência do dólar e do sistema financeiro ocidental (ex: Rússia e China aumentando comércio em moedas locais, criando alternativas de pagamento). No curto prazo, contudo, sofreram: a Rússia enfrentou recessão e dificuldade tecnológica, o que se agravou muito após novas sanções em 2022 devido à guerra na Ucrânia. A China viu redução nas exportações de certos itens, mas também investiu pesado em autossuficiência tecnológica. O Brasil, durante o governo Bolsonaro (2019-2022), evitou sanções americanas mantendo alinhamento, mas foi prejudicado pelas tarifas globais sobre aço e pela incerteza comercial. A estratégia de Trump de “punir” países do BRICS por seu diálogo com adversários aumentou o caráter coercitivo da política externa dos EUA, usando seu peso econômico como arma geopolítica. Ambientalmente, sanções podem ter efeitos indiretos nocivos (por exemplo, impedindo transferência de tecnologias verdes a países sancionados). Culturalmente, essa postura agressiva afastou nações emergentes, que se organizaram para maior cooperação Sul-Sul e acusam os EUA de bullying econômico. Em 2025, essa tendência continua: os EUA aplicam sanções de nova geração (como restrições a exportação de semicondutores avançados à China) e buscam isolar países que desafiam a ordem unipolar. Trata-se de uma forma de guerra moderna, sem tiros, mas com efeitos potencialmente tão devastadores quanto – atingindo empregos, acesso a alimentos e medicamentos, e o desenvolvimento de milhões de pessoas.

Conclusão

Ao longo de mais de sete décadas, os casos expostos neste dossiê delineiam um padrão inegável de intervenções dos Estados Unidos nos assuntos internos de outros países, frequentemente em violação de normas internacionais e dos princípios de autodeterminação dos povos. Seja patrocinando golpes militares na Guerra Fria, conduzindo guerras abertas no Oriente Médio, usando o poder econômico-judicial para enfraquecer governos desafetos ou lançando mão de sua onipresença cultural e midiática para influenciar corações e mentes, Washington repetidamente buscou assegurar seus interesses estratégicos – espalhando a influência americana sob a bandeira da liberdade, mas muitas vezes deixando um rastro de sangue, sofrimento e instabilidade.

Os efeitos econômicos dessas ações variaram de exploração de recursos (petróleo iraniano pós-1953, controle de bananas e outros monopólios na América Central) até arrasamento de economias via sanções (como no Iraque e Venezuela). Politicamente, os EUA instalaram e sustentaram ditaduras que eram alinhadas a seus objetivos (Pinochet, ditadores do Cone Sul, Mobutu no Zaire, monarquias absolutistas do Golfo), minando democracias emergentes – o que retardou por décadas o desenvolvimento institucional de diversas regiões. Socialmente, as intervenções desencadearam guerras civis prolongadas (Guatemala, Nicarágua, Síria, Líbia), ondas de refugiados (Sudeste Asiático nos 70, Oriente Médio nos 2010s) e traumas transgeracionais. Culturalmente, a imposição de valores e produtos americanos promoveu uma homogeneização consumista global, mas também gerou ressentimento e movimentos identitários em reação à hegemonia ocidental. Ambientalmente, bombardeios e operações militares dos EUA poluíram solos e rios, envenenaram ecossistemas (agente laranja no Vietnã, poços incendiados no Kuwait, destruição de refinarias na Síria) e contribuíram para emissões maciças de carbono pelas máquinas de guerra.

Ademais, essa crônica de intervenções evidencia a hipocrisia: discursos de democracia e direitos humanos foram muitas vezes fachada para ações motivadas por controle geopolítico e econômico. Quando conveniente, os EUA derrubaram governos populares e aplaudiram ditadores brutais, contanto que servissem ao “mundo livre” sob sua liderança. Essas contradições minaram a credibilidade moral americana – até aliados próximos hoje encaram com ceticismo as justificativas de Washington.

No presente, com os EUA ainda engajados em sanções e disputas tecnológicas contra potências emergentes e renovando alianças militares, a história narrada aqui serve de alerta. Povos de Irã, Chile, Vietnã, Iraque, entre tantos outros, pagaram com sangue e lágrimas o preço de serem peões no grande jogo do imperialismo americano. Conhecer esses fatos, baseados em documentos e relatos oficiais, é fundamental para evitar repetir erros e exigir respeito à soberania e à paz. Que este dossiê sirva como denúncia e memória – das vítimas silenciadas, dos direitos rasgados e da verdade que precisa prevalecer sobre as versões oficiais. Cada intervenção aqui relatada nos lembra que a busca de poder de um império nunca é abstrata: ela se inscreve nos destinos de nações e nas vidas de milhões de pessoas comuns, cujas vozes ecoam pedindo justiça histórica.

Referências Documentais Selecionadas: Relatórios da CIA sobre Irã 1953 reconhecendo a operação encabeçada pela Agênciaen.wikipedia.org; documentos da Biblioteca do Congresso dos EUA detalhando o financiamento da CIA ao golpe na Guatemala em 1954pt.wikipedia.org; troca de telegramas entre a Embaixada dos EUA no Brasil e Washington comprovando a execução da Operação Brother Sam em 1964dw.com; memorandos desclassificados revelando o apoio financeiro e logístico dos EUA a grupos anti-Allende no Chilees.wikipedia.org; arquivos da CIA e do Departamento de Estado mostrando coordenação na Operação Condor e conhecimento das execuções extrajudiciaispt.wikipedia.orgpt.wikipedia.org; sentença da Corte Internacional de Justiça condenando os EUA por suas ações contra a Nicaráguaen.wikipedia.org; declaração do Secretário-Geral da ONU Kofi Annan qualificando a invasão do Iraque em 2003 como violação ilegal da Carta da ONUtheguardian.com; comunicações diplomáticas vazadas ilustrando a ingerência americana nos assuntos da Ucrânia em 2014es.wikipedia.org; e evidências obtidas via Lei de Acesso à Informação no Brasil que confirmam a parceria entre FBI e Operação Lava Jato visando líderes políticos brasileirosdialogosdosul.operamundi.uol.com.brdialogosdosul.operamundi.uol.com.br – entre muitas outras fontes que embasam os fatos aqui denunciados. Cada caso exposto não é mera teoria, mas realidade atestada por registros históricos en.wikipedia.orgpt.wikipedia.orgdw.comes.wikipedia.orgpt.wikipedia.orgen.wikipedia.orgtheguardian.comcnnbrasil.com.brdialogosdosul.operamundi.uol.com.br, os quais clamam por reflexão e responsabilização.